|

||

|

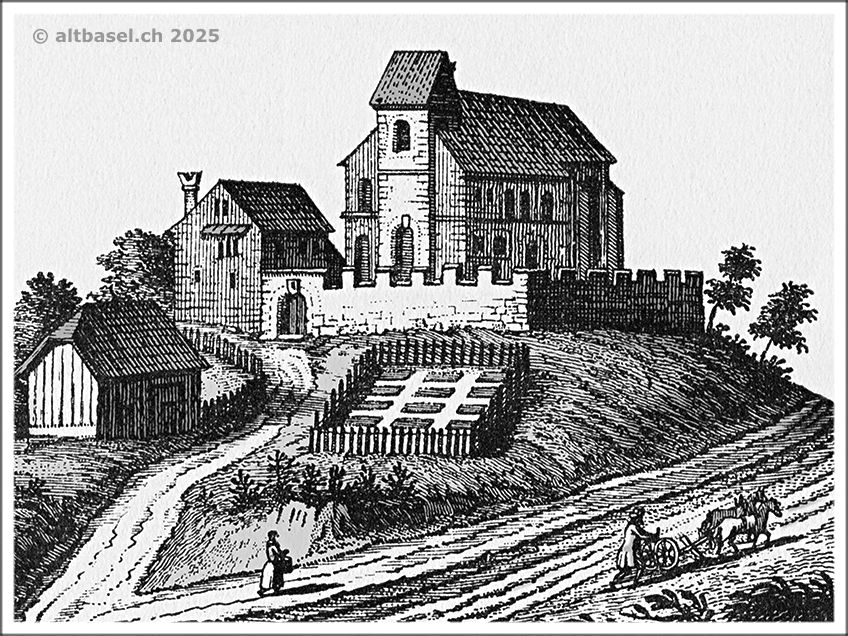

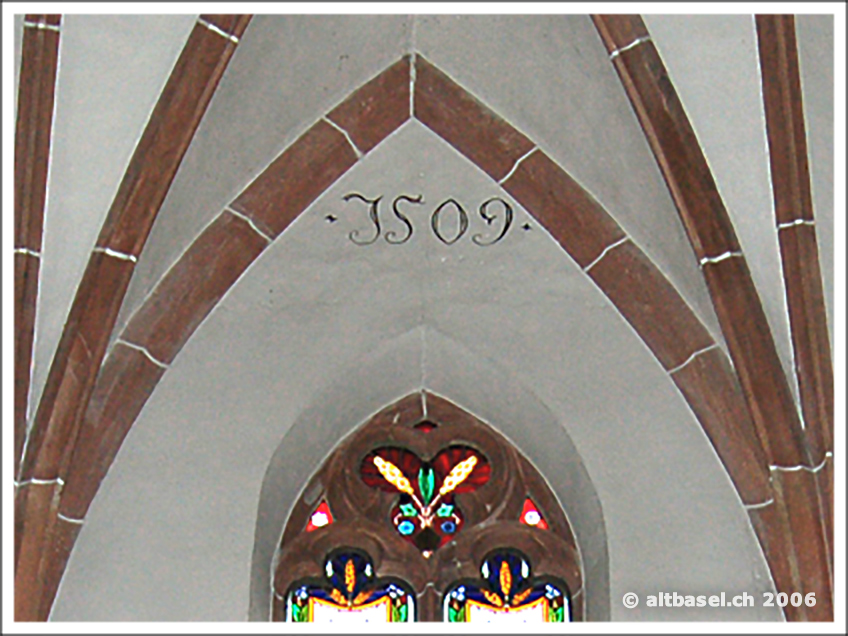

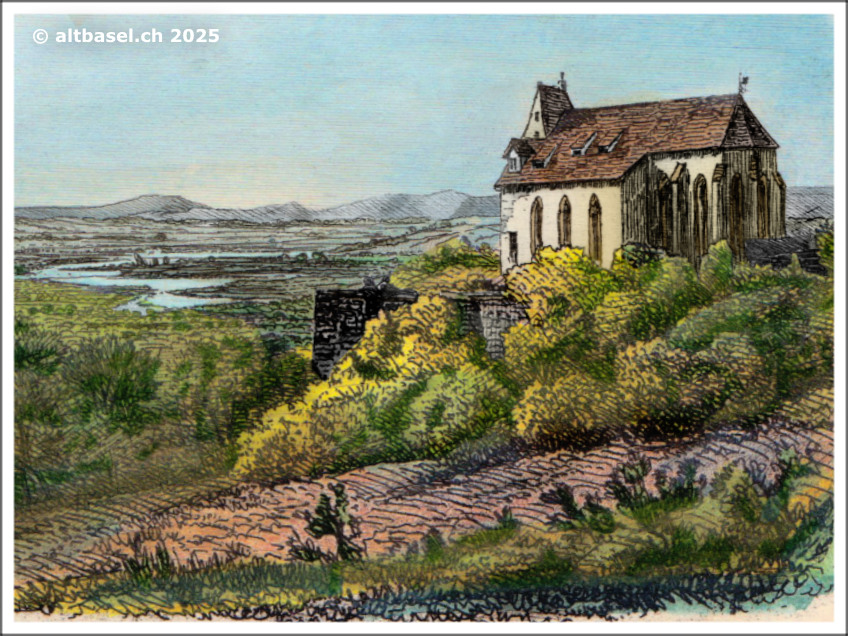

St.Chrischona auf dem Dinkelberg Chrischonarain 215 Bus 32: St.Chrischona Am Anfang stand ein Plattengrab Das Kirchlein auf dem Dinkelberg im Gemeindebann von Bettingen steht auf dem mit 523 Metern höchsten Punkt des Kantons Basel-Stadt. Heute ist das Gotteshaus der legendenhaften Jungfrau Chrischona geweiht. Sie wurde früher in der Region als Heilige verehrt, obwohl sie nie ein Papst in diesen Stand erhob. Chrischona und die Legenden um sie herum werden später angesprochen. Vorab stehen die real greifbaren Fakten um die Ursprünge der Kirche im Mittelpunkt. Es kann nicht sicher gesagt werden, seit wann an diesem Ort ein Gotteshaus auf dem Dinkelberg stand. Ausgrabungen 1974/75 brachten aber wichtige Erkenntnisse zum Ursprung der Kirche. Auf dem höchsten Punkt der Felsenformation des Dinkelbergs fand man ein frühmittelalterliches Grab aus Steinplatten. Unmittelbar westlich neben diesem Plattengrab entstand möglicherweise noch im 7.Jahrhundert die erste schlichte Kirche mit Saal und einem rechteckigen Chor.  St.Chrischona um 1753. Die Kirche steht noch frei und ist kaum von Bäumen umgeben. Der Zustand war damals vermutlich schlechter als hier wiedergegeben. | Stich von Jacques-Anthony Chovin (nach Emanuel Büchel) In karolingischer Zeit (ca 8.- 9.Jahrhundert) wurde die Kirche ausgebaut. An der Ostseite entstand eine runde Chorapsis über dem Plattengrab, das vorher im Freien vor dem Gottshaus lag. In dieser Apsis mit dem Grab wurde ein Altar errichtet. Das Grab, die frühe Kirche und ihre Erweiterung stammen aus Zeiten lange bevor die Legende um die Jungfrau Chrischona und ihr angebliches Grab auf dem Dinkelberg im 13. oder 14. Jahrhundert aufkam. Früh nach der Jahrtausendwende entstand an Stelle der karolingischen Kirche ein romanischer Neubau. Statt der alten einfachen Apsis erhielt das Gottshaus einen richtigen halbrunden Chor. Auch wurde mit dem Neubau ein schlichtes Langhaus erstellt. Es hatte an der Nordseite einen speziellen Raum mit gemauerten Grabkammern, die in den Fels gearbeitet waren. Dieses romanische Gotteshaus hatte vermutlich noch keinen eigenen Kirchturm. Vermutlich Brictius und nicht Chrischona Spätestens mit dem Bau der romanischen Kirche begann man in ihrem Umfeld zu beerdigen. Bis zur Einrichtung eines gemeinsamen Gottesackers mit Riehen 1828, diente der Kirchhof von St.Chrischona als Bestattungsort von Bettingen. Von 91 mittelalterlichen Gräbern die man 1974/75 fand, waren 56 Kindergräber. Eine bemerkenswert hohe Zahl. Hier setzte der Archäologe Dr.Rudolf Moosbrugger-Leu (1923-2011) mit einer naheliegenden Theorie an. Wahrscheinlich war die Kirche auf dem Dinkelberg nicht immer der Jungfrau Chrischona geweiht. Erst ab der frühen Neuzeit verdrängte der Name Chrischona allmählich den Namen Britzig aus dem Kirchenumfeld. Das Chrischonatal kannte man im 19. Jahrhundert noch als "Britzigtal". Vor 1541 war der spätere Bann um St.Chrischona der "Britzigbann" und es gab einen "Britzighof" im Kirchenbann. Der Name Britzig stammt ziemlich sicher von Brictius. St.Brictius (ca 370-444) bestieg 397 als Nachfolger des Heiligen Martin von Tours (ca 316-397) dessen Bischofsstuhl und führte das Amt bis zu seinem Tod. Im Gegensatz zu Chrischona ist er eine historisch greifbare Gestalt und galt als Schutzpatron der Kinder. Für die Verbreitung des Heiligen in der Region spricht, dass es im Umkreis von 30 Kilometern um die Kirche auf den Dinkelberg mindestens drei Brictiuskapellen gab; etwa in Oltingen bei Ferrette. Im heutigen Kanton Jura zeugt die Ortschaft St.Brais (St.Brix) in den Freibergen mit dem Heiligen im Wappen von der Verehrung für St.Brictius. Im fränkischen Reich lässt sich in der Region Basel eine besondere Konzentration der Brictius-Verehrung erkennen. Angesichts der Anhaltspunkte um die Flurnamen auf dem Dinkelberg, ist eine ursprüngliche Brictius-Kirche auf der Gipfel sehr wahrscheinlich, was auch zu den vielen Kindergräbern passte. Das Aufkommen den Chrischona-Legende Etwa um 1340 machte ein weiterer Neubau die romanischen Kirche zu einem gotischen Gotteshaus. Der halbrunde Chor wurde durch einen polygonalen ersetzt. Die Kirche bekam später den heutige Turm mit Käsbissendach. In den Zeitraum der Entstehung dieser vierten Kirche fällt auch die steigende Bedeutung der Legende um die Jungfrau Chrischona, beziehungsweise Cristina. Heiligengleich tritt die Figur in unterschiedlichen Überlieferungen auf. Mehrere Legenden entstanden um Chrischona, von denen eine der ältesten sie den 11'000 Jungfrauen zurechnet. Die sollen die historisch nicht fassbare Heilige Ursula auf ihrer Wallfahrt von England nach Rom (je nach Quelle im 3. oder 5. Jahrhundert) begleitet haben. Dem Märthyrertod durch Heidenhand in Köln als einzige entkommen, sei Chrischona dem Rhein entlang bis Grenzach gelangt, wo sie dann am Flussufer vor Erschöpfung gestorben sei. Nachdem ihre Leiche von Anwohnern gefunden worden sei, habe man sie auf einen Ochenkarren gelegt. Diesen liess man führungslos davonziehen, damit ohne Eingreifen von Menschenhand Gott allein zeige, wo die Tote begraben werden solle. Die Ochsen seien ganz oben auf den Dinkelberg stehen geblieben, wo man Chrischona begraben habe. Um 1500 tritt dann eine Version auf, in der zusätzlich die Jungfrauen Kunigundis, Wibrandis und Mechtrudis auftraten.  Die Chrischonakirche von Süden 2024. Man erkennt den Turm des Vorgängerbaus, der vom Neubau des 16. Jahrhundert umschlossen ist. Rechts der Chor von 1509, daneben anschliessend das Langhaus von 1516. Mit diesen zusammen sei Cristina (Chrischona) auf der Rückreise von Rom während der Fahrt auf dem Rhein krank geworden. Gemeinsam hätten die Vier bei Wyhlen das Schiff verlassen. Während Cristina schon am Rheinufer starb, sanken die übrigen drei Begleiterinnen erst tot zu Boden, als sie unterwegs waren um den Dinkelberg zu besteigen. Diese drei Jungfrauen fanden auf wundersame Weise in einer gewaltigen Eiche ihre letzte Ruhe. Die Leiche Cristinas wurde von Anwohnern auf einen Karren gelegt, den diesmal nicht Ochsen sondern zwei Kühe auf den Dinkelberg zogen, wo man die Tote begrub. In beiden Fällen berichten die Legenden, dass über dem Grab der Heiligen später die Kirche entstand. Die nie vom Papst heiliggesprochene Chrischona ist historisch so wenig fassbar wie St.Ursula und ihre ganze Schar pilgernder Jungfrauen. Ebenso verhält es sich mit weiteren Legenden. Spielarten der Legende mit drei Schwestern Es entstanden auch Überlieferungen um St.Chrischona mit starkem lokalem Bezug. Zum einen seien Chrischona, Ottilia und Margaretha die Schwestern eines Burgherrn auf Pfeffingen gewesen. Diese Schwestern waren in drei ihm verhasste ritterliche Brüder des Hauses Thierstein verliebt. Dem erwähnten Burgherrn habe ein Zwerg prophezeit, dass seine Schwestern ewige Häuser bauen würden, während Pfeffingen und sein Geschlecht untergehen müsse. Als die drei Brüder auf Burg Pfeffingen die drei Frauen besuchten, habe sie der Burgherr ergreifen und enthaupten lassen, um seine Schwestern zu strafen. Erschüttert zogen diese davon in die Region, wo jede für sich einen Ort suchte um Seelenfrieden zu finden. Margaretha liess sich auf dem Bruderholz nieder, Chrischona auf dem Dinkelberg und Ottilia auf dem Tüllinger Berg. Sie lebten dort als Einsiedlerinnen bis an ihre Lebensenden. Sie konnten von den drei Hügeln um Basel zu einander sehen und stellten nachts brennende Kerzen in die Fenster, damit die Schwestern sahen, dass die anderen wohlauf waren. An der Stelle ihrer Einsiedeleien seien später die nach ihnen benannten Kirchen entstanden. In einer anderen Version war der brutale Burgherr ein Raubritter auf Münchenstein, der drei Töchter hatte denen drei Ritter von der Nachbarburg Reichenstein den Hof machten. Der Münchensteiner liess seine Töchter zornig einkerkern und die drei Reichensteiner gefangennehmen und enthaupten. Daraufhin sei Schloss Münchenstein von Freunden der Getöteten erstürmt worden. Die drei Schwestern liess man aber am Leben. Sie zogen hinaus ins Land um auf den drei genannten Hügeln ein gottgefälliges Leben zu führen. Mit Glockenklang riefen sie sich gegenseitig über die Ferne hin zum Gebet auf. Am Tag signalisierten sie sich mit grossen weissen Tüchern und am Abend wünschten sie sich mit einer Kerze im Fenster gute Nacht. Nachdem Margaretha verstorben war, lebten Ottilia und Chrischona weiter bis schliesslich nur noch Chrischona einsam übrig war. Dann starb auch sie als letzte. Über den Gräbern der drei in Heiligkeit lebenden Schwestern wurden die gleichnamigen Kirchen erbaut. Die Legenden verbinden die drei genannten Kirchen. Chrischona setzt sich durch Im 13. oder 14. Jahrhundert übernahm die mutmasslich St.Brictius geweihte Kirche auf dem Dinkelberg die Jungfrau Chrischona als neue Patronin. Dabei blieben aber im Umfeld die alten Britzgi-Flurnamen erhalten. So tritt uns die Kirche auch im Jahr 1354 schriftlich entgegen: "...holtz uf dem Britziken Berge ob der kilchen guot von Sant Cristianen...". Das Kirchengut von St.Chrischona erscheint neben dem aufschlussreichen Britzgenberg im selben Satz. Als Filialkirche der Pfarrei Grenzach im Dekanat Wiesental, erscheint die Kirche der heiligen Cristine zwischen 1360 und 1370. Die Kirche und der Chor dieses Gotteshauses St.Chrischona waren kleiner als es beim heutigen Bau der Fall ist und nur unwesentlich breiter als der erhaltene Turm. Der Chrischona-Kult gewann zunehmend an Bedeutung und immer mehr Wallfahrer glaubten daran, dass die verehrte Jungfrau wirklich in dieser Kirche begraben läge.  Neupflanzungen auf der Terrasse vor der Südfassade der Kirche 2024. Die über 80jährigen Rosskastanien an dieser Stellen mussten 2018 wegen Pilzbefall gefällt werden. Beim Entfernen das Wurzeln kamen alte Bestattungen an den Tag. Ein Kardinal auf der Suche nach Reliquien Auf 24 Zeilen druckte Sebastian Brant (ca 1457-1521) die Legende der Jungfrau Chrischona. Wie die heilige Katharina auf dem Berge Sinai, habe auch Chrischona ihre letzte Ruhe auf einem hohen Berg gefunden. Zum Schluss beklagt Brant, dass ihr einzig der Segen des Papstes fehle um heilig zu werden. Es war die Zeit der Reliquienverehrung. Man öffnete Gräber die man Heiligen zurechnete, um deren Gebeine zu Objekten hoher Verehrung zu machen. Im Frühjahr 1504 kam Kardinal Raymund Peraudi (1435-1505), päpstlicher Legat und passionierter Sammler von Reliquien, nach Basel. Man nahm diesen Besuch zum Anlass, die Legende um Kunigundis, Wibrandis und Mechtildis neu zu beleben. Die drei Begleiterinnen Chrischonas, die beim Besteigen des Dinkelbergs gestorben seien. Ihre Leichen wären auf einem Ochsengespann liegend in einer riesigen Eiche als letzte Ruhestätte verschwunden. Eine von mehreren Versionen dieser Überlieferung nennt Eichsel bei Rheinfelden als letzte Ruhestätte der Jungfrauen. Dort werden sie bis heute mit einer Prozession im Juli verehrt, dem Eichseler Umgang. Kardinal Peraudi schickte eine Kommission ausgesuchter Kleriker nach Eichsel, um die begrabenen Jungfrauen zu suchen. Man fand auf dem Friedhof und im Chor der St.Gallus-Kirche von Eichsel Gräber, die man rasch den Jungfrauen zuordnete. Obschon die Überlieferung um die drei Jungfrauen historisch kaum greifbar ist, half wohl der Glaube an sie bei der Identifizierung der aufgefundenen sterblichen Überreste. Es folgte eine Untersuchung der Knochen und der Schriften der Kirche. Dankbar übernahmen die Suchenden alle schriftlichen Hinweise und waren auch schnell bereit, entdeckte Texte als sehr alt einzustufen. Dann wandte man sich den bildlichen Darstellungen der Legende zu. Jäger des verlorenen Grabes Schliesslich befragte man lokale Zeugen zu ihren Erkenntnissen über den Kult und die Legende um die drei Jungfrauen. Dass diese Untersuchung heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen kaum genügen, war der Zeit geschuldet. Während der Zeugenbefragung kam die Jungfrau Chrischona als Weggefährtin der drei Reisenden ins Gespräch. Damit rückte die kleine Kirche auf dem Dinkelberg ins Blickfeld der Reliquiensucher von Peraudi. Umgehend wurden Gesandte der Kommission zum Kirchlein geschickt, in der die Jungfrau Chrischona begraben läge. Dort war die Suche aufwändiger als in Eichsel. Man hat offenbar die Kirche gründlich absuchen müssen. 1974/75 entdeckte man einen Sondierschacht der das romanische Chorfundament durchdrungen hatte, um schliesslich auf das Plattengrab aus dem Frühmittelalter zu stossen. Eventuell das Werk von Peraudis Jägern des verlorenen Grabes. Diese fanden eine gemauerte Grabkammer, so tief dass ein darin aufrecht stehender Mann seine Arme auf den Umfassungsrand auflegen konnte. Darin stand ein mit Eisenklammern verschlossener steinerner Sarg. Im diesem lag ein Skelett, welches man als jenes der Jungfrau Chrischona deutete. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Sucher auf das Urgrab aus dem Frühmittelalter gestossen waren. Man war jedoch fest darauf konzentriert, der Grab der Jungfrau zu finden. Erhebung der Gebeine Chrischonas Die zielgerichtete Entschlossenheit bei der Graböffnung liess keine andere Deutung zu. Peraudi untersuchte das vollständige Skelett und stellte eingetrocknete Fleischreste an einem Knochen fest. Die untersuchten Knochen wurden wieder sorgsam in den Sarg gelegt, den man wieder verschloss und in die Gruft versenkte. Danach wurden drei Messen gelesen. Dem Akt in der Chrischonakirche wohnten kirchliche und weltliche Würdenträger bei.  Das Hauptportal der Chrischonakirche im alten Kirchturm. Im Bereich dieses Turms fand sich 1974/75 das Grab einer hochschwangeren Frau mit ihrem Kind im Schoss. Eventuell Beleg eines früheren Brictius-Kults auf dem Dinkelberg. Die Kirche Chrischonas wurde im 15. Jahrhundert als Wallfahrtsort zunehmend populärer. Während des Konzils zu Basel bestieg 1436 Jean Germain (ca 1400-1461), Bischof von Nevers und Kopf der Gesandtschaft Philipps des Guten (1396-1467), den Dinkelberg, um St.Chrischona zu besuchen. 1465 lässt Bettingen beim Giesser Peter Hans Scholer eine sieben bis acht Zentner schwere Glocke für die Kirche fertigen. 1498 publiziert Brant sein Lobgedicht. Da Bettingen und die Kirche St.Chrischona nicht zu Basel gehörten, war auch die Liste der Anwesenden Zeugen dem entsprechend. Nebst Kanonikus Heinrich Raf von Colmar vom Klerus begegnet man dem Vogt Johannes von Lörrach und dessen Amtsvorgänger Johannes Wagner. Auch Johannes Oertlin, der Vogt von Riehen war zugegen, ebenso der Riehener Wirt Ludin Dorwart. Der Untersuchung folgte am 17. Juni 1504 eine feierliche Elevation der Gebeine. Mit der Elevation wurden die sterblichen Überreste verdienter Personen in einen heiligengleichen Stand erhoben. Auch diesem Akt wohnten diverse wichtige Zeugen bei, unter anderem Christoph von Uetenheim (ca 1450-1527), der Bischof von Basel. Kardinal Raymund Peraudi kam erneut nach St.Chrischona. Am Tag zuvor hatte er zu St.Gallus in Eichsel bei Rheinfelden die drei legendenhaften Weggefährtinnen Chrischonas erhoben und heilig gesprochen. Unter dem Gesang des "Te deum laudamus" nahm Kardinal Peraudi die Knochen aus dem erneut geöffneten Sarg und hob sie vor einer grossen versammelten Menschenmenge in die Höhe. Danach wurden die Gebeine öffentlich aufgebahrt und Peraudi las vor unzähligen Wallfahrern die zur Kirche gepilgert waren unter freiem Himmel die Messe. Danach wurden die Knochen, die auch von einem fränkischen Gutsherrn stammen konnten, in Reliquienbehältern verwahrt. Das Haarnetz einer Jungfrau Eine Reliquie spezieller Art ist das sogenannte Haarnetz der Jungfrau Chrischona. Alter und Herkunft sind unbekannt, aber man verehrte das Objekt schon damals als authentisches Stück aus dem Besitz der Patronin. Als Kardinal Peraudi das Haarnetz untersuchte, stellte er fest dass es sich um eine Haube aus Stoff handelte, in der das eigentliche Haarnetz aus einen Geflecht von Silber- und Goldfäden mit eingearbeiteten Edelsteinen geborgen war. Das in der Chrischonakirche aufbewahrte Haarnetz wurde zuvor jeweils den Wallfahrern hingehalten, damit sie es küssen konnten. Peraudi nahm das Haarnetz an sich und übergab es den Nonnen des Klosters Gnadental an der Spalenvorstadt in Basel zur Ausbesserung und Aufbewahrung. Dort sei eine gehbehinderte Nonne durch die Berührung mit der Reliquie geheilt worden. Chrischona durfte dennoch nicht zu den vollwertigen Heiligen gezählt werden. Aber dank der Erhöhung ihrer Gebeine und der Wunder um sie herum galt nun eine Wallfahrt zur Chrischonakirche so viel wie eine zu einem kanonisierten Heiligen. Die Kirche bekam eine wachsende Anziehungskraft. Das Interesse Basels an Bettingen dürfte sich damit noch gesteigert haben. Das Dorf befand sich inklusive der Chrischonakirche im Besitz der Truchsessen von Wolhusen. In die Zeit nach 1504 fällt auch der letzte Neubau der Kirche. Neubau der Kirche im 16. Jahrhundert Dem wachsenden Zustrom von Pilgern war die alte Kirche nicht mehr gewachsen. Auch verlangte das Grab der Chrischona nach einen angemessenen Rahmen. Es wurde in mehreren Etappen ein neues Gotteshaus erstellt, bei dem allerdings der alte Turm bestehen blieb. Zuerst baute man einen neuen Chor, und zwar so dass er den alten und kleineren Chorbau zunächst in sich aufnahm. Im Laufe der weiteren Bauarbeiten riss man den alten Chor dann ab. Im Jahr 1509 war der neue Chor vollendet. Während des Chorbaus wurden die Gottesdienste im unberührt gebliebenen und verschlossenen Langhaus abgehalten. Dann verlagerte man sie in den neuen Chor und begann mit dem Neubau des Langhauses. Im Jahr 1516 war schliesslich auch das neue Langhaus fertig und mit dem neuen Chor verbunden. Eine neue und grössere Kirche war um den alten Turm gewachsen, weshalb er heute quasi im Bau versunken steht. Noch während die neue Chrischonakirche gebaut wurde, verkauften die Truchsess von Wolhusen 1513 Bettingen und das Gotteshaus an die Stadt Basel. Der Rat Basels widmete der kleinen Kirche seine besondere Aufmerksamkeit. Er liess vorab den Reliquienschrein und dem Opferstock kontrollieren, dann gedachte er den neugewonnen Wallfahrsort zu Ehren zu bringen. Einige Sanierungsarbeiten folgen, und die Kirche bekam ein Geschenk des Rats.  Der Blick von der Sakristei (links im Bild) zum Osttor. Ein markanter Teil der umfriedeten Kirchhof von St.Chrischona, wo vom Hochmittelalter bis ins 1828 die Verstorbenen Bettingens beigesetzt wurden. Eine neue Kirchenfahne wurde in Auftrag gegeben, gefertigt aus rosarotem Arras, einem nach seinem Herkunftsort benannten dünnen Wollgewebe. Die Fahne zeigte ein gemaltes Heiligenbild und war mit seidenen Bändern geschmückt. Das Wohl der Kirche wurde dem früheren Basler Bürgermeister Peter Offenburg (1458-1514), dem Ratsherrn Eucharius Holtzach (1480-1521) und dem Bettinger Vogt Konrad Bucherer als neuernannten Pflegern anvertraut. Zeit des Niedergangs Die Reformation in Basel 1529 brachte schwerwiegende Veränderungen für die Chrischonakirche. Schon im Jahr zuvor wurde das Abhalten von Messen in öffentlichen Basler Kirchen abgeschafft. Doch die Verhältnisse auf dem Dinkelberg waren komplizierter als in der Stadt. Basel war Besitzerin des Bannes und der Kirche. Aber als Schirmherr fungierte Markgraf Ernst I. von Baden (1482-1533). Und dieser war dem katholischen Glauben treu geblieben. Basel setzte sich in religiösen Belangen durch und liess 1531 alle katholischen Kultgegenstände und Reliquienobjekte aus der Chrischonakirche entfernen. Das Gotteshaus war seines Schatzes entblösst. Als Besonderheit blieben für die Bettinger mit Reben im Grenzacher Bann weiterhin die katholischen Feiertage bestehen. Und wer Land im Grenzacher Bann hatte musste weiterhin den kirchlichen Zehnten daraus an die Pfarrei Grenzach entrichten. Bis ins 17. Jahrhundert hinein wirkten die katholischen Pfarrer zu Grenzach zu Ostern und zu Pfingsten als Prediger in der nunmehr reformierten Chrischonakirche. Nur allmählich löste sich die Kirche von Grenzach und fiel schliesslich ganz Riehen zu. Damit herrschten vollends evangelische Verhältnisse. Das Gotteshaus galt aber weiterhin als Wallfahrtsort unter Katholiken, die noch 1687 heimlich durch die maroden Fenster in die Kirche eindrangen. Die reformierten Pfarrer zu Riehen hatten sehr gegen den Volksglauben zu kämpfen, dass die Jungfrau Chrischona gegen Zahnweh helfe. Bis in die jüngere Neuzeit hinein hielt sich hartnäckig der Glaube, dass es gegen Zahnleiden helfe, wenn man den Kopf durch ein Fenster in das Beinhaus des Kirchhofs von St.Chrischona hineinstrecke. Nicht mit dem Hineinhalten ihrer Köpfe begnügten sich während des 30jährigen Kriegs fremde Soldaten. Die Chrischonakirche litt schwer unter vorbeiziehendem Kriegsvolk. Kaiserliche hätten 1633 das Innere des Gotteshauses runiniert und schwedische Krieger zerschlugen 1634 die Kirchenscheiben um das Blei der Einfassungen zum Giessen von Kugeln zu nutzen. Ebenso schwand alles Blei vom Dach des Kirchturmes, so dass dieser neu mit Kupfer gedeckt werden musste. Für 1642 ist der Bau einer neuen Kanzel belegt. Der Niedergang schritt voran. Sitz der Pilgermission Nach wie vor wurde die Chrischonakirche für Gottesdienste genutzt; aber man liess der kleinen Kirche immer weniger Sorge angedeihen. Im frühen 19. Jahrhundert war der Tiefpunkt erreicht. 1818 wurde das Gotteshaus als Stall genutzt. Es hatte keine Bänke mehr im Inneren, so dass zum Gottesdienst am Pfingstmontag die Kirchgänger aus Bettingen eigene Stühle zur Kirche hochschleppen mussten. Der Boden in der Kirche war ruiniert; die Kanzel fehlte. Die Kirche war zum Unterschlupf für Landstreicher geworden; durch ihre scheibenlosen Fenster pfiff der Wind und ihr Äusseres war einziges Spiegelbild des Niedergangs. In diesem traurigen Zustand traf in den 1830er Jahren Christian Friedrich Spitteler (1782-1867) das verwahrloste Gotteshaus an. Tiefgläubig hatte er im Jahr 1815 die Basler Mission mitbegründet und wirkte ferner in der 1838 in Riehen angesiedelten Taubstummen-Anstalt.  St.Chrischona im Jahr 1828 mit zerfallender Kirchhofmauer, Kirchenfenstern ohne Scheiben und Kirchenmauern deren Putz brüchig ist. | Stich nach Johann Jakob Luttringshausen. Bild anklicken für Vergrösserung Spittelers Zeit in Riehen brauchte ihm immer wieder Spaziergänge auf den Dinkleberg. Dort traf er mit Schmerz das heruntergekommene Kirchlein an. Es diente damals als einfache Scheune für den Chrischonabauern. Spitteler sah das einsame Gotteshaus als ideale Grundlage für die Umsetzung seines grossen Projekts; einer Pilgermission. Erfüllt von diesen Plänen wandte sich Spitteler an die Basler Behörden und stiess auf offene Ohren. Man entsprach seinem Wunsch und er bekam die Kirche zur Miete für symbolische 5 Franken im Jahr. Dies mit der Auflage ihr Inneres in Stand zu setzen. Der Staat selbst nahm sich der Sanierung des Daches und der anderen Gebäudepartien an. In der Sakristei der neu erblühenden Kirche St.Chrischona gründete Spitteler am 8. März 1840 die Pilgermission; zusammen mit einem Schreiner, seiner Adoptivtochter und seinem ersten Studenten Joseph Mohr. Mohr war eine grosse Hilfe beim Start der Vorhabens. Er sorgte für Ordnung und räumte etwa die Knochen aus dem Beinhaus weg. Einige Schädel und Langknochen setzte er in einem Grab auf der Terrasse vor der Südfassade bei. Aus anderen Knochenresten drechselte er Beinknöpfe (ein begehrter Knopftyp der sehr robust und praktisch unverwüstlich war). Im Turm wurden mit günstigem Abbruchmaterial aus der Stadt Kammern gezimmert. Unter dem Kirchendach entstand ein Lehrsaal und über dem Chor wurde ein Schlafsaal eingerichtet. In der neu genutzten Kirche wurden nun auch wieder Sonntagsgottesdienste abgehalten. Zulauf setzte ein, sowohl beim Kirchgang als auch bei den Studenten. Mit der Zeit entstand um St.Chrischona herum eine Siedlung mit mehreren Gebäuden. Das alte Pilgerkirchlein wurde im Rahmen einer Sanierung 1974/75 wie erwähnt gründlich untersucht. Auf der Terrasse des bis 1828 von Bettingen genutzten Kirchhofs mussten im Dezember 2018 die über 80 Jahre alten Rosskastanien gefällt werden. Anlass dazu war ein schwerer Pilzbefall der die Bäume krank machte. Auch die Wurzelstöcke mussten entfernt werden, was zu einem Eingriff in den alten Friedhof führte. Die letzten Gräber waren nicht mehr sehr tief gegraben worden. Daher kamen beim Freilegen der Wurzelstöcke Knochen an den Tag. Bei den beiden Rundbogenfenstern auf der Terrasse entdeckte man ein Knochendepot unter einer der Kastanien. Möglicherweise jenes Knochengrab, welches Joseph Mohr im April 1840 anlegte. Heute wachsen auf der Terrasse neu gepflanzte Bäume an Stelle der gefällten Kastanien. Die alte Wallfahrtskirche der Jungfrau Chrischona ist einen Besuch wert. Bei schönem Wetter bietet der offene Kirchturm einen Blick bis zu den Alpen.  St.Chrischona um 1850. Die Kirche war zehn Jahre zuvor der Pilgermission zur Nutzung überlassen worden. Davon zeugen hier Dachfenster für den im Dachstock eingerichteten Lehrsaal der Mission. Bild anklicken für Vergrösserung Zusammenfassung Wo heute die Kirche St.Chrischona auf dem Dinkelberg steht, entstand neben einem Plattengrab des Frühmittelalters wahrscheinlich im 7. Jahrhundert eine kleine Saalkirche mit Chor. Sie wurde in der folgenden karolingischen Epoche ausgebaut und bezog das Plattengrab in die neue Kirche mit ein. Nach dem Jahr 1000 baute man dort einen romanischen Kirchenbau mit Leutkirche und halbrundem Chor aber wohl noch ohne Turm. Ein solcher ist erst nach dem Ausbau 1340 gesichert. Vermutlich war das frühe Gotteshaus St.Brictius geweiht. Dieser wurde 397 als Bischof Nachfolger des Heiligen Martin von Tours und galt als Schutzpatron der Kinder. Für Ihn als Patron sprechen Flurnamen wie "Britzigbann", die Verbreitung seines Kults in der Region und eine stattliche Zahl von Kinderngräbern um die Kirche. St.Brictius wurde im 13./14. Jahrhundert allmählich als Patron der Gipfelkirche von der legendenhaften St.Chrischona verdrängt. Chrischona wurde früher den 11'000 Jungfrauen zugerechnet, die St.Ursula auf ihrer Pilgerfahrt nach Rom begleitet hätten. Sie sei dem Märthyrertod in Köln als einzige entgangen und dem Rheinufer entlang bis zum heutigen Grenzach gelangt. Dort wäre sie erschöpft gestorben und durch Gottes Willen auf dem Dinkelberg bestattet worden. Spätere Überlieferungen ergänzten die Legende um die Jungfrauen Kunigundis, Wibrandis und Mechtrudis. Es kamen mit der Zeit auch lokale Legenden hinzu, die bei den drei Jungfrauen von Chrischona, Ottilia und Margaretha sprachen. Diese hätten als drei Schwestern auf drei Bergen um das Rheinknie Einsiedeleien errichtet, wo später Kirchen mit ihrem Namen entstanden seien. Im Laufe des Spätmittelalters setzte sich der Glaube durch, dass die Kirche auf dem Dinkelberg die authentische Grabstätte von Chrischona sei, die als heiligengleich galt. Einer Heiligsprechung kam sie nahe durch Kardinal Raymund Peraudi, der als päpstlicher Legat stets auf der Suche nach Heiligengräbern und Reliquien war. Er wurde in Basel auf die Geschichten um Kunigundis, Wibrandis und Mechtrudis aufmerksam. Ebenso geriet Chrischona in seinen Fokus. In der Folge wurde in der Kirche nach dem Grab der Jungfrau gesucht. Dabei stiess man wohl auf das frühmittelalteliche Plattengrab, das man für jenes von Chrischona hielt. Am 17. Juni 1504 erfolgte in der Chrischonakirche in Anwesenheit vieler Würdenträger die feierliche Erhebung der gefundenen Gebeine. Damit machte Kardinal Peraudi diese zu der Verehrung würdigen Reliquien. Mit diesem Akt stieg die Anziehungskraft der Kirche als Wallfahrtsort. In Folge dessen wurde das Gotteshaus bis 1516 zu jener Gestalt ausgebaut, wie man sie heute kennt. Basel hatte die Kirche und ihre Gemeinde Bettingen wenig vorher übernommen. Der Chrischona-Kult und die Wallfahrtskirche wurden bis zur Reformation 1529 gefördert. Danach kam der Verlust des Kirchenschatzes, gefolgt von einer Zeit des Niedergangs. Im 30jährigen Krieg schädigten Soldaten beider Parteien die kleine Kirche. Als der Friedhof von Bettingen um die Kirche 1828 für Bestattungen geschlossen wurde, war St.Chrischona zu einer Ruine geworden; ohne Scheiben und Bänke, benutzt als Stall und Scheune des nahen Bauernhofs. Mit dem Segen Basels machte Christian Friedrich Spitteler die Chrischonakirche 1840 zum Zentrum seiner Pilgermission. Dafür wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt, welche das Gotteshaus wieder nutzbar machten. Sanierungen und archäologische Grabungen 1974/75 stellten gleichermassen die Kirche wieder her und ergründeten ihre Geschichte. Heute ist sie der Kern des Theologisches Seminars St. Chrischona mit seinem Gebäudekomplex auf dem Dinkelberg. Ausdruckbare Pdf-Datei (1.1 MB) dieses Beitrags: > hier herunterladen Beitrag erstellt 01.08.06 / überarbeitet 20.08.25 Quellen: Fritz Hoch, Beitrag "Ein Leben im Dienste des Bruders", publiziert in Jahrbuch z'Rieche 1970, herausgegeben vom Verkehrsverein Riehen, Verlag Th. Schudel, Riehen, 1970, Seiten 42 bis 53 Ludwig Emil Iselin / Albert Bruckner, Geschichte des Dorfes Bettingen, Verlag Schwabe & Co, Basel, 1963, Seiten 37 bis 48, 52 bis 53 und 62 bis 63 Fritz Meier, Basler Heimatgeschichte, 5.Auflage, Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt, Basel, 1974, Seiten 472 bis 476 Hans Rudolf Meier, Beitrag "Archäologie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit", im Mitteilungsblatt 12 der Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, publiziert im Internet unter http://www.uni-tuebingen.de/uni/afg/mbl/mbl12/zwei.htm Rudolf Moosbrugger-Leu, "Bettingen Chrischonakirche", im Jahresbericht 1975 der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt, publiziert in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 76. Band, Verlag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Basel, 1976, Seiten Seiten 236 bis 245 Rudolf Moosbrugger-Leu, "Bettingen Chrischonakirche", im Jahresbericht 1982 der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt, publiziert in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 83. Band, Verlag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Basel, 1983, Seiten Seiten 374 bis 375 Susan Steiner, Beitrag 218/38 Bettingen - Chrischonarain 2015, Chrischonakirche," in der Fundchronik, publiziert in Jahresbericht 2018 der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, herausgegeben von der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Basel, 2019, ISBN 978-3-905098-66-2, ISSN 1424-4535, Seite 77 bis 78 Ernst August Stückelberg, Beitrag "Die Wallfahrtskirche von St.Chrischona", publiziert in Basler Kirchen, Band 1, herausgegeben von Ernst August Stückelberg, 1917, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Seiten 50 bis 59 |

||